Analisis

soal dilakukan untuk mengetahui berfungsi tidaknya sebuah soal.

Analisis pada umumnya dilakukan melalui dua cara, yaitu analisis

kualitatif (

qualitative control) dan analisis kuantitatif (

quantitative control). Analisis kualitatif sering pula dinamakan sebagai validitas logis (

logical validity)

yang dilakukan sebelum soal digunakan. Gunanya untuk melihat berfungsi

tidaknya sebuah soal. Analisis soal secara kuantitatif sering pula

dinamakan sebagai validitas empiris (

empirical validity) yang

dilakukan untuk melihat lebih berfungsi tidaknya sebuah soal setelah

soal itu diujicobakan kepada sampel yang representatif.

Salah satu tujuan dilakukannya analisis adalah untuk meningkatkan

kualitas soal, yaitu apakah suatu soal (1) dapat diterima karena telah

didukung oleh data statistic yang memadai, (2) diperbaiki, karena

terbukti terdapat beberapa kelemahan, atau bahkan (3) tidak digunakan

sama sekali karena terbukti secara empiris tidak berfungsi sama sekali.

Analisis Kualitatif. Yaitu berupa penelaahan yang

dimaksudkan untuk menganalisis soal ditinjau dari segi teknis, isi, dan

editorial. Analisis secara teknis dimaksudkan sebagai penelaahan soal

berdasarkan prinsip-prinsip pengukuran dan format penulisan soal.

Analisis secara isi dimaksudkan sebagai penelaahan khusus yang berkaitan

dengan kelayakan pengetahuan yang ditanyakan. Analisis secara editorial

dimaksudkan sebagai penelaahan yang khususnya berkaitan dengan

keseluruhan format dan keajegan editorial dari soal yang satu ke soal

yang lainnya.

Analisis kualitatif lainnya dapat juga dikategorikan dari segi

materi, konstruksi, dan bahasa. Analisis materi dimaksudkan sebagai

penelaahan yang berkaitan dengan substansi keilmuan yang ditanyakan

dalam soal serta tingkat kemampuan yang sesuai dengan soal. Analisis

konstruksi dimaksudkan sebagai penelaahan yang umumnya berkaitan dengan

teknik penulisan soal. Analisis bahasa dimaksudkan sebagai penelaahan

soal yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan

benar menurut EYD.

Analisis Kuantitatif. Digunakan untuk mengetahui

sejauh mana soal dapat membedakan antara peserta tes yang kemampuannya

tinggi dalam hal yang didefinisikan oleh kriteria dengan peserta tes

yang kemampuannya rendah (melalui analisis statistik).

Analisis soal secara kuantitatif menekankan pada analisis

karakteristik internal tes melalui data yang diperoleh secara empiris.

Karakteristik internal secara kuantitatif dimaksudkan meliputi parameter

soal tingkat kesukaran, daya pembeda, dan reliabilitas. Khusus

soal-soal pilihan ganda, dua tambahan parameter yaitu dilihat dari

peluang untuk menebak atau menjawab soal dengan benar dan berfungsi

tidaknya pilihan jawaban, yaitu penyebaran semua alternatif jawaban dari

subyek-subyek yang dites.

Tingkat Kesukaran. Ada beberapa alasan untuk

menyatakan tingkat kesukaran soal. Bisa saja tingkat kesukaran soal

ditentukan oleh kedalaman soal, kompleksitas, atau hal-hal lain yang

berkaitan dengan kemampuan yang diukur oleh soal. Namun demikian, ketika

kita mengkaji lebih mendalam terhadap tingkat kesukaran soal, akan

sulit menentukan mengapa sebuah soal lebih sukar dibandingkan dengan

soal yang lain.

Secara umum, menurut teori klasik, tingkat kesukaran dapat dinyatakan

melalui beberapa cara diantaranya (1) proporsi menjawab benar, (2)

skala kesukaran linear, (3) indeks Davis, dan (4) skala bivariat.

Proporsi jawaban benar (p), yaitu jumlah peserta tes yang menjawab benar

pada butir soal yang dianalisis dibandingkan dengan jumlah peserta tes

seluruhnya merupakan tingkat kesukaran yang paling umum digunakan.

Intinya, bermutu atau tidaknya butir-butir

item tes hasil

belajar pertama-tama dapat diketahui dari derajat kesukaran atau taraf

kesukaran yang dimiliki oleh masing-masing butir

item tersebut. Butir-butir

item tes hasil belajar dapat dinyatakan sebagai butir-butir

item yang baik, apabila butir-butir

item tersebut tidak terlalu sukar dan tidak pula terlalu mudah dengan kata lain derajat kesukaran

item itu adalah sedang atau cukup. Angka yang dapat memberikan petunjuk mengenai tingkat kesulitan

item itu dikenal dengan istilah

difficulty index (angka indeks kesukaran

item), yang dalam dunia evaluasi hasil belajar umumnya dilambangkan dengan huruf P, yaitu singkatan dari kata

proportion (proporsi = proporsa).

Kategori Tingkat Kesukaran

| Nilai p |

Kategori |

| P < 0.3 |

Sukar |

| 0.3 ≤ p ≤ 0.7 |

Sedang |

| P > 0.7 |

Mudah |

Tindak Lanjut Hasil Analisis

| Interpretasi Item |

Tindak Lanjut |

| Sukar |

1. butir item dibuang atau didrop dan tidak dikeluarkan lagi dalam tes-tes hasil belajar yang akan datang

2. diteliti ulang, dilacak, dan ditelusuri sehingga dapat diketahui faktor yang menyebabkan butir item yang bersangkutan sulit dijawab oleh testee,

apakah kalimat soalnya kurang jelas, apakah petunjuk cara mengerjakan

soalnya sulit dipahami, ataukah dalam soal tersebut terdapat

istilah-istilah yang tidak jelas, dsb. Setelah dilakukan perbaikan,

butir-butir item tersebut dikeluarkan lagi dalam tes hasil belajar yang akan datang.

3. butir-butir yang terlalu sulit dapat digunakan kembali

dalam tes (terutama tes seleksi) yang sifatnya sangat ketat. |

| Sedang |

Butir item ini dapat dikeluarkan lagi dalam tes-tes hasil belajar pada waktu-waktu yang akan datang |

| Mudah |

1. butir item dibuang atau didrop dan tidak dikeluarkan lagi dalam tes-tes hasil belajar yang akan datang

2. diteliti ulang, dilacak, dan ditelusuri sehingga dapat diketahui faktor yang menyebabkan butir item yang bersangkutan sulit dijawab oleh testee,

apakah kalimat soalnya kurang jelas, apakah petunjuk cara mengerjakan

solnya sulit dipahami, ataukah dalam soal tersebut terdapat

istilah-istilah yang tidak jelas, dsb. Setelah dilakukan perbaikan,

butir-butir item tersebut dikeluarkan lagi dalam tes hasil belajar yang akan datang.

3. butir-butir yang terlalu sulit dapat digunakan kembali dalam tes (terutama tes seleksi) yang sifatnya longgar. |

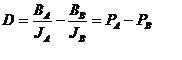

Daya Pembeda. Salah satu tujuan analisis kuantitatif

soal adalah untuk menentukan dapat tidaknya suatu soal membedakan

kelompok dalam aspek yang diukur sesuai dengan perbedaan yang ada dalam

kelompok itu. Indeks yang digunakan dalam membedakan antara peserta tes

yang berkemampuan rendah adalah indeks daya pembeda (

item discrimination).

Indeks daya pembeda soal-soal yang ditetapkan dari selisih proporsi

yang menjawab dari masing-masing kelompok. Indeks ini menunjukkan

kesesuaian antara fungsi soal dengan fungsi tes secara keseluruhan.

Dengan demikian validitas soal ini sama dengan daya pembeda soal yaitu

daya dalam membedakan antara peserta tes yang berkemampuan tinggi dengan

peserta tes yang berkemampuan rendah.

Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda berkisar

antara -1 sampai dengan +1. Tanda negatif menunjukkan bahwa

peserta tes yang kemampuannya rendah dapat menjawab benar sedangkan

peserta tes yang kemampuannya tinggi menjawab salah. Dengan demikian

soal indeks daya pembedanya negatif menunjukkan terbaliknya kualitas

peserta.

Indeks diskriminasi

item umumnya diberi lambang dengan huruf D (singkatan dari

discriminatory power).

| Indeks Dsikriminasi Item (D) |

Klasifikasi |

Interpretasi |

| < 0,20 |

Poor |

Butir item yang bersangkutan daya pembedanya lemah sekali (jelek), dianggap tidak memiliki daya pembeda yang baik |

| 0,20 – 0,40 |

Satisfactory |

Butir item yang bersangkutan telah memiliki daya pembeda yang cukup (sedang) |

| 0,40 – 0,70 |

Good |

Butir item yang bersangkutan telah memiliki daya pembeda yang baik |

| 0,70 – 1,00 |

Excellent |

Butir item yang bersangkutan telah memiliki daya pembeda yang baik sekali |

| Bertanda negatif (-) |

- |

Butir item yang bersangkutan daya pembedanya negative sekali (jelek sekali) |

Fungsi Distraktor. Pada saat membicarakan tes objektif bentuk multiple choice

item tersebut untuk setiap butir

item

yang dikeluarkan dalam tes hasil belajar telah dilengkapi dengan

beberapa kemungkinan jawab, atau yang sering dikenal dengan istilah

option atau alternatif.

Option atau alternatif itu jumlahnya berkisar antara 3 sampai dengan 5

buah, dan dari kemungkinan-kemungkinan jawaban yang terpasang pada

setiap butir

item itu, salah satu diantaranya adalah merupakan

jawaban betul (kunci jawaban), sedangkan sisanya adalah merupakan

jawaban salah. Jawaban-jawaban salah itulah yang biasa dikenal dengan

istilah

distractor (pengecoh).

Menganalisis fungsi distraktor sering dikenal dengan istilah lain, yaitu : menganalisis pola penyebaran jawaban

item. Adapun yang dimaksud dengan pola penyebaran jawaban

item adalah suatu pola yang dapat menggambarkan bagaimana

testee menentukan pilihan jawabnya terhadap kemungkinan-kemungkinan jawab yang telah dipasangkan pada setiap butir

item.

Suatu kemungkinan dapat terjadi, yaitu bahwa dari keseluruhan alternatif yang dipasang pada butir

item tertentu, sama sekali tidak dipilih oleh

testee. Dengan kata lain,

testee menyatakan “blangko”. Pernyataan blangko ini sering dikenal dengan istilah omiet dan biasa diberi lambang dengan huruf O.

Distraktor dinyatakan telah dapat menjalankan fungsinya dengan baik

apabila distraktor tersebut sekurang-kurangnya sudah dipilih oleh 5 %

dari seluruh peserta tes.

Sebagai tindak lanjut atas hasil penganalisaan terhadap fungsi

distraktor tersebut maka distraktor yang sudah dapat menjalankan

fungsinya dengan baik dapat dipakai lagi pada tes-tes yang akan datang,

sedangkan distraktor yang belum dapat berfungsi dengan baik sebaiknya

diperbaiki atau diganti dengan distraktor yang lain.

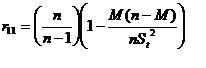

Reliabilitas. Keajegan dan ketidakajegan skor tes

merupakan fokus dari pengkajian tentang reliabilitas. Berikut adalah

faktor yang mempengaruhi perolehan skor peserta didik (Thorndike) yang

berakibat pada ketidakajegan terhadap skor.

Faktor yang Mempengaruhi Reliabilitas Skor

| 1 |

Karakteristik umum yang permanen peserta tes

a. kemampuan yang dimiliki peserta didik dalam menghadapi tes

b. kemampuan umum dan teknik yang digunakan ketika mengambil tes

c. kemampuan umum untuk memahami petunjuk tes |

| 2 |

Karakteristik khusus yang permanent peserta tes

a. kemampuan peserta didik yang berkaitan dengan atribut yang diukur dalam sebuah tes

b. pengetahuan dan kemampuan khusus yang berkaitan dengan soal

c. keajegan respon peserta didik terhadap pilihan jawaban

(misalnya mereka cenderung memberi jawaban A dari 4 alternatif yang

disediakan atau cenderung memilih B dari soal benar salah yang

disajikan)

Khusus yang berkaitan dengan soal

a. pengetahuan khusus yang berkaitan dengan fakta atau konsep khusus

b. pengetahuan dan kemampuan khusus yang berkaitan dengan soal |

| 3 |

Karakteristik umum yang temporer seperti :

a. kesehatan

b. kelelahan

c. motivasi

d. gangguan emosi

e. kemampuan umum dan teknik yang digunakan ketika mengambil tes

f. pemahaman mekanisme tes

g. faktor panas, cahaya, ventilasi, dan lain sebagainya |

| 4 |

Karakteristik khusus yang temporer seperti :

Khusus yang berkaitan dengan tes secara keseluruhan

a. pemahaman terhadap petunjuk tes

b. trik atau teknik-teknik mengatasi tes

c. pengalaman/latihan menghadapi tes terlebih lagi dalam tes psikomotor

d. kebiasaan menghadapi sebuah tes

Khusus yang berkaitan dengan soal

a. fluktuasi ingatan yang dimiliki peserta didik

b. hal-hal yang berkaitan dengan perhatian dan keakuratan |

| 5 |

Faktor penyelenggaraan

a. waktu, bebas dari gangguan, dan petunjuk yang jelas

b. pengawasan

c. penskoran |

| 6 |

Faktor yang tidak pernah diperhitungkan

a. keberuntungan karena faktor menebak

b. mengingat soal yang telah dilihatnya |

Untuk lebih jelasnya silahkan download :

contoh analisis soal pilihan ganda ( excel file )

Contoh analisis soal uraian ( excel file ).